2025/2/25 開催報告

【開催報告】無料セミナー|保護者・支援者から始める障害児者の性教育、18歳以降の福祉的就労

2025年2月20日(木)、高槻城公園芸術文化劇場 南館 太陽ファルマテックホールにて保護者・支援者から始める障害児者の性教育、18歳以降の福祉的就労と題した無料セミナーを開催しました。

弊社代表が理事を務める北摂障がい児者福祉事業者協議会では、年に一度、保護者・支援者を対象とした無料セミナーを実施しており、今回は3回目です。

第一部は千住真理子さん(せいかつをゆたかに実行委員会代表・自立訓練(生活訓練)事業所ぽぽろスクエア)にご登壇いただき、「子どもたちをこころとからだの主人公に」の講演をしていただきました。

千住さんは特別支援学校勤務時代、子どもたちが見せる性的な行動に、「みんな大人になっているんやで」と性教育を始めてみると、一生懸命に学ぶ彼らの姿に、「知りたかったんや~」とご自身が性教育の虜となり、2006年より青年の性のセミナーを開始。

その後、子どもたちだけでなく、彼らを取り巻く環境が変わらないと何も変わらない!との想いから、2009年より保護者・支援者を対象としたセミナーを始められ、今では全国から声がかかる講師です。

2012年、大阪府で初めてできた高等部卒業後の学びの場「ぽぽろスクエア」の立ち上げから関わり、「こころとからだの学習」と「進路」の授業を受け持っています。

性の事、ちゃんと教えてもらったことある人、いますか~??

こんな一言からセミナーは始まりました。

日本は「性教育後進国」の例に挙がるほど性教育が遅れていると言われています。

2023年度より、全国の小学校・中学校・高校及び特別支援学校において、子どもたちを性暴力の被害者や加害者、傍観者にしないための教育として「生命(いのち)の安全教育」が始まりました。

「生命の安全教育」とは、生命の尊さや、性暴力の被害に遭った場合の正しい行動、性暴力が及ぼす影響などを正しく理解し、生命を大切にする考えを発達段階に応じて身に付けることを目指すものです。

しかし実態は、学習指導要領において、この内容の扱い方を制限する「はどめ規定」により、”性行為や妊娠の経過については取り扱わない”ということが明言されています。

一方、国際的には、性教育の指針とされる「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」が、5歳から8歳に向けて配布されています。

イギリスでは5,6歳の段階で理科的な内容を含んだ性教育が行われていたり、フィンランドでは1970年に法律で性教育が必修となり、性の多様性やジェンダー平等などについて、未就学児の段階から学ぶ環境があるなど、世界的にみると確かに遅れているようです。

では一体、保護者・支援者はどのような関わりをしていけば良いのでしょうか。

私たち自身もきちんとした性教育を受けていないため、知らないことがたくさんあります。

千住先生がこだわっているのは、子ども達の「進路」。

「進路」というと、進学や就職を連想しがちですが、働くだけの「進路」ではなく、恋愛をしたり、好きな人との暮らし、結婚、子育てなど、大きくとらえると、その人の生き方そのものが「進路」であり、性の学びを抜いて考えることはできません。

そのねらいを「幸せに生きるために学ぶ」と表現されています。

・命はとっても大切なもの → 自分は大切な存在である → 他人も大切な存在だと認識できるようになる

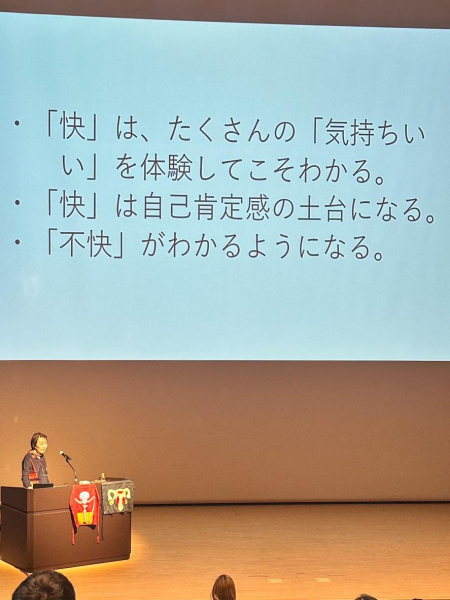

・幼い時からの「快」の体験の積み重ねにより、「不快」がわかり「イヤ」と言う時がわかるようになる

・自分のからだと異性のからだを知ることを通して、自分のからだを大切にできる、からだの素晴らしさに気付く

・自分の体で触っていはいけない所はない、場所や時間を考えてみよう!

・障がいがあることでいじめを受けたり、否定されたりしてきた子ども達は、自己肯定感が低い → 保護者・支援者は「ダメ」はできるだけ使わない、禁止ではなく、やって欲しいことを伝えよう

そして学習の様子をたくさんの写真で紹介していただきました。

※個人情報の観点から、こちらへの掲載は控えております

印象に残ったのは、生徒さん達に「快」の経験をたくさんしてもらっていることです。

夏場には冷やしたタオル、冬場にはホットタオルを顔に乗せて、「気持ちいいね~」という体験をする。他にもハンドマッサージをしたり、お風呂上りには「気持ちよかったね~」と声をかけたり。

子ども達は「気持ちいい=快」の感覚が分かると、「嫌=不快」が分かる様になる。

この経験は、例えば嫌な異性が近づいてきた、隣に座ったりした時に「嫌だ」という意思表示ができ、距離感を自分たちで決めることができるようになる、性被害にあわない、ということに繋がるのだそうです。

言葉の出ない子はどうなる?

という疑問がありましたが、保護者・支援者が子ども達のちょっとした仕草を見逃さず、サインを決めて使っていくうちに、意思表示のツールになるのだそうです。また、本人の自己決定の尊重は支援者の務めであると仰っていました。

最後には、より良い人との関わりかたを考えたり、関係性を深め、広げるようなゲームも教えてくださいました。思いやりやお互いを尊重しあうことを知り、自己肯定感を育てるゲーム、各事業所でも取り組んで参ります。

第二部は今井司さん(ひとまちみらい高槻代表)に、「18歳以降の福祉的就労・生活の場」の講演をしていただきました。

すべての人々が役割を持って必要とされる社会づくりを目指す

を理念に数々の団体に携わっていらっしゃる今井先生。毎年ご登壇いただいており、その時々で変化する福祉サービスについて、先進自治体の事例を分かりやすくお話くださいます。

障がいのある人たちの働き方として

・一般就労

・福祉的就労

の2つがあります。

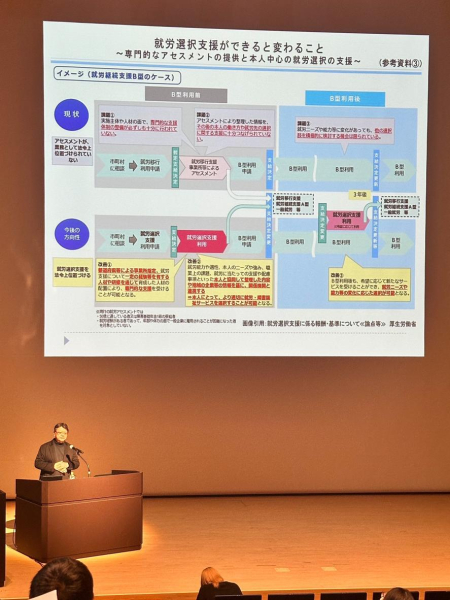

2025年10月より障害者総合支援法の改正により新しく作られた障害福祉サービスのひとつ、就労選択支援が始まることにより、福祉的就労に当たる就労支援に従事する際、自分に合った働き方を主体的に選択できるようなる、との事。

《参考》

厚生労働省「障害福祉サービスについて」

厚生労働省「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容」

就労選択支援の目的は大きく分けて、以下の2つです。

・支援者は、働く意欲や能力のある障害のある人が、自分自身で就労選択できるよう必要な支援を考えるサポートをする

・支援者は、就労継続支援を利用して能力が向上した人に、就労移行支援や一般就労など次のステップへ進む選択のサポートをする

就労選択支援では、支援者が「アセスメント」と呼ばれる利用者の客観的な評価を行い、それをもとに、利用者へ就職や障害福祉サービスに関する情報提供を行います。大きくは、下記のように進めます。

・実際の仕事に近い作業を通して、スキルや適性の把握を行う

・職員との面談を通して、本人が希望する働き方やそれに向けての改善点、企業へ求める配慮の整理などを、本人と一緒に行う

・結果を本人や家族、関係者などに随時共有する

・地域の雇用状況や利用できる就労系の障害福祉サービスについて、就労選択に必要な情報提供を行う

などです。期間は概ね1カ月、就労選択支援を利用することで、利用者は自己理解を深めながら自身に合った進路を選びやすくなる、というものです。

※就労選択支援は、あくまで障害のある人の自己決定をサポートする制度であり、就職先や利用する障害福祉サービスの振り分けを行うものではありません。また、このサービスが利用できるかどうかは各自治体にお問合せください。

短い時間でのお話でしたので、詳しくお聞きになりたい方は、こちらにお越しくださいとの事でした。

▶2025年4月30日(水)開催:高槻市・島本町 事業所説明会

また、「生活の場」については、

・施設入所

・共同生活援助(グループホーム)

・サービス付き高齢者向け住宅

などの入所施設を利用する方がいる一方、在宅・単身生活を選んで、地域で家族と、または一人で住み、在宅介護などのサービスを利用することもできるそう。

「地域生活支援拠点」に登録しておけば、家族が入院するなどの緊急時には、介助が必要な方がショートステイを利用できるなどのサービスがあるとの事。

《高槻市の場合はこちら》

▶高槻市サポートネットワーク

福祉サービスではないけれど、シェアハウスで色んな人と暮らすなど、住まいも多様化している様です。

子どもが若いうちから、色々体験しておくことが大切

一旦親元を離れて、グループで生活するショートステイで、家族以外の人と過ごしてみては?

と今井先生。千住先生も第一部で仰っていましたが、様々な体験を通して、「困りました」や「嫌」などの意思表示ができるようになるのが重要ですね。

千住先生、今井先生、有益なお話をありがとうございました。

またご参加くださいました皆さま、平日の午前中にもかかわらず、たくさんの方にお越しいただき、ありがとうございました。